Il Museo Diocesano Sabino ha sede nel cuore di Poggio Mirteto nel Palazzo Episcopale, l’antica residenza degli abati commendatari di Farfa.

Le opere che conserva provengono in gran parte dalle chiese della diocesi: compito di un museo diocesano è infatti quello di mettere in salvo il patrimonio ecclesiastico esposto a rischio, mantenendo comunque vivo il legame tra i beni musealizzati, il territorio e la fede cristiana di cui sono manifestazione visibile e tangibile.

Le collezioni danno conto della ricca produzione artistica locale e del suo articolato rapportarsi con gli ambiti culturali limitrofi, in particolare con Roma, l’Umbria e l’Abruzzo. Le opere spaziano dal XIV al XIX secolo e presentano una notevole varietà: dipinti, sculture lignee, preziose oreficerie, paramenti liturgici e un serie di croci processionali in argento.

Il museo raccoglie solamente una piccola parte dell’immenso patrimonio artistico della Sabina e per questo motivo deve essere considerato come il punto di partenza per una suggestiva visita in questa terra antica, affascinante dal punto di vista storico e naturalistico, costellata da tanti piccoli e grandi gioielli da non perdere.

Il Museo

Il Museo Diocesano Sabino è stato fondato nel 2000 per volere di mons. Lino Fumagalli con lo scopo di raccogliere le testimonianze dell’arte religiosa della diocesi. Con il passare del tempo la raccolta diocesana si è arricchita notevolmente grazie all’acquisizione di nuove importanti opere, sottratte al rischio di dispersione e di trafugamenti, provenienti da chiese chiuse o prive di sorveglianza costante. Per tale motivo nel 2024, per volere di mons. Ernesto Mandara il Museo ha visto un ampliamento degli spazi espositivi e un nuovo allestimento a firma dell’architetto Franco Orsini.

Il percorso di visita si sviluppa in due sale con circa 150 opere tra dipinti, sculture, apparati liturgici, reliquiari. Una specifica sezione ospita alcune opere di artisti sabini del XVII secolo.

Cosa vedere

SALA AL PIANO TERRA

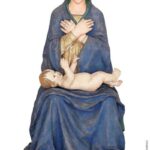

La visita inizia nella sala a pian terreno che ospita opere e manufatti narranti la storia della diocesi. Le opere, provenienti da alcune chiese del territorio, sono suddivise in tre piccole sezioni. La prima spiega al visitatore cos’è un museo diocesano e qual è la sua mission: custodire, esporre e valorizzare il patrimonio ecclesiastico non più in uso o a rischio dispersione; la seconda sezione fa comprendere come il luogo genetico dell’arte sacra sia la liturgia che celebra Cristo nato, morto e risorto e sempre presente nella Chiesa: l’arte dunque a servizio della liturgia che con la bellezza celebra e disvela i misteri della salvezza; infine la terza sezione è dedicata a Maria: «Tota Sabina Civitas Mariae», recita il famoso motto coniato dal cardinale Mario Mocenni che fa eco a quello di Leone X «Tota Sabina Civitas». Questa sezione racconta la devozione filiale a Maria dei Sabini che nei secoli hanno eretto numerosi santuari e chiese alla Madre di Dio, creando infinite opere d’arte per celebrare colei che più di tutti si è fatta fedele discepola di Cristo.

La sala espone numerosi oggetti liturgici, tra i quali una serie di croci processionali in argento datate dal 1306 al XVIII secolo; tavole, tele e sculture di pregevole fattura di ambito romano, laziale, umbro e abruzzese.

SALA AL PRIMO PIANO

La sala al primo piano è interamente dedicata all’arte barocca: ospita alcune opere realizzate dagli artisti sabini Vincenzo Manenti e Girolamo Troppa. Nel corso del XVII secolo la Sabina visse un periodo di grande prosperità economica e di stabilità politica che permisero la costruzione di nuovi edifici di culto, l’ammodernamento e l’abbellimento di quelli più antichi con la costruzione di nuovi altari, la realizzazione di decorazioni pittoriche o in stucco e di nuove pale d’altare. Fu un periodo molto ricco dal punto di vista culturale. Tra i più grandi mecenati va annoverato l’abate Elpidio Benedetti, originario di Poggio Mirteto e agente in Roma di Giulio Mazzarino e di re Luigi XIV, che fece giungere numerosi dipinti nella sua città natia tra i quali due opere di Plautilla Bricci interessante pittrice e prima donna architetto di epoca moderna. Al Museo si conserva la sua opera più significativa: lo stendardo, dipinto su due lati, raffigurante la nascita di san Giovanni Battista e il martirio. Altro protagonista della scena artistica in Sabina fu il cardinale Annibale Albani, vescovo diocesano tra il 1730 e il 1743 che, dopo aver restaurato la cattedrale di San Liberatore a Magliano, la dotò di numerose opere d’arte per abbellirla: tra queste il baldacchino di gusto cinese, prezioso manufatto unico nel suo genere che presenta numerose scene ambientate nell’Estremo Oriente e in America Centrale. In questa sala è ospitato il Fondo Antico della Biblioteca Diocesana che raccoglie le fonti librarie e manoscritte prodotte, acquisite e conservate a partire dall’istituzione del Seminario Vescovile nel 1592, il terzo più antico d’Italia, voluto dal cardinale Gabriele Paleotti. Il Fondo conta circa 5.000 volumi antichi tra cui numerose cinquecentine e alcuni volumi di pregio e rari.

LA CATTEDRALE E LE ALTRE CHIESE DI POGGIO MIRTETO

A partire dal XVI secolo, Poggio Mirteto conobbe un progressivo incremento demografico a cui fece seguito una notevole espansione urbanistica. Fu proprio a partire da quest’epoca che vennero edificati o ristrutturati i monumenti più importanti della città e abbelliti con alcuni capolavori dell’arte barocca, divenendo un vero e proprio scrigno d’arte romana in terra sabina. Solo in tempi recenti ha avuto inizio la riscoperta di queste preziose opere d’arte, realizzate da alcuni tra i più importanti artisti del Seicento e del Settecento romano: Plautilla Bricci, Giovanni Baglione, Giuseppe Puglia, Vincenzo Manenti, Antonio Gherardi, Sebastiano Troppa, Giacinto Brandi, Francesco Trevisani.

Per tale motivo dagli spazi espositivi del Palazzo la visita prosegue alla scoperta della Cattedrale di Santa Maria Assunta e di altre due chiese cittadine. La Cattedrale di Santa Maria Assunta venne edificata tra il 1641 e il 1721 su progetto di Martino Longhi. Venne consacrata solamente nel 1779 per essere portata a termine nel 1785. Elevata a cattedrale nel 1841, custodisce l’altra tela di Plautilla Bricci, la pala dell’altare maggiore dipinta da Giovanni Baglione – antagonista di Caravaggio –, una tela di Giacinto Brandi e un’altra di Antonio Gherardi, altro importante pittore e architetto sabino. Infine, nella chiesa di San Giovanni Decollato e nella chiesa di san Rocco, oratori per le confraternite poggiane, si possono ammirare altre perle preziose come la tela raffigurante la Natività di Giuseppe Puglia, commissionata da Andrea Benedetti, padre di Elpidio, che fu stimato ricamatore presso la corte pontificia.

Direttore: don Fabrizio Gioiosi

Mail. beniculturali@diocesisabina.it

Tel. 0765.24019

Gli spazi del Museo ospitano eventi e iniziative di carattere culturale e di interesse pubblico come conferenze, incontri o spettacoli. È possibile anche organizzare eventi privati, su richiesta di singoli o associazioni e aziende.

dal lunedì al sabato: 09.30/12.30 - 16.00/17.30

domenica: 09.00/12.30

Giorni di chiusura: dal Lunedì santo al Lunedì dell’Angelo, per la festività di Natale, Capodanno e dell’Epifania.

Il prezzo del biglietto è di 3 euro (singoli dai 19 ai 65 anni)

Hanno diritto all’ingresso a prezzo ridotto a 1 euro:

- ragazzi tra i 12 e i 18 anni;

- over 65;

- chierici e religiosi

Hanno diritto all’ingresso gratuito:

- docenti e studenti iscritti alle facoltà di Architettura, Conservazione dei beni culturali, Scienze della formazione, ai corsi di laurea in lettere o materie letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico, alle Accademie di belle arti;

- i bambini di età compresa tra i 0 e i 12 anni;

- cittadini dell’Unione europea portatori di handicap e un loro familiare o altro accompagnatore che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;

- guide turistiche dell’Unione europea nell’esercizio della propria attività professionale;

- interpreti turistici dell’Unione europea quando occorra la loro opera a fianco della guida;

- insegnanti accompagnatori, personale del Ministero per i beni e le Attività Culturali, membri dell’I.C.O.M. (International Council of Museums), Soci A.M.E.I. (Associazione Musei Ecclesiastici italiani), giornalisti iscritti all’albo, studiosi (in accordo previo con il Direttore) per periodi determinati da ragioni di studio o di ricerca.